第百二十三話 冬至の花絵「松」

2024.12.21

暮life

2024年12月21日から二十四節気は「冬至(とうじ)」に

一年の中で最も日が短い日が冬至です。この日を境に、昼が徐々に長くなって行くことから「一陽来復」ともいわれ、運が上昇に転じる縁起のよい日とされています。

二十四節気の中でも重要な節気のひとつで、冬の中心となる節気です。この冬至を期にさらに冬は深まり、晩冬の小寒を経て大寒までが冬の節気となります。

冬至の季節感

■ 星まつり

主に空海にゆかりのある寺院で、最も夜が長い(=星がきれいに見える)冬至の日に星を供養し、来たる年の厄除けや開運を祈る行事です。

星まつりは星供養会(ほしくようえ)などとも呼ばれ、古代の星占いを表した「星曼荼羅」を掛けて法要を行います。

■ 正月飾り

新年に年神様を迎え入れ、五穀豊穣や家内安全などを祈るために古来より行われてきた風習です。お正月を迎える前に家の内外を飾り付けますが、ここでは代表的な正月飾りについてご紹介します。

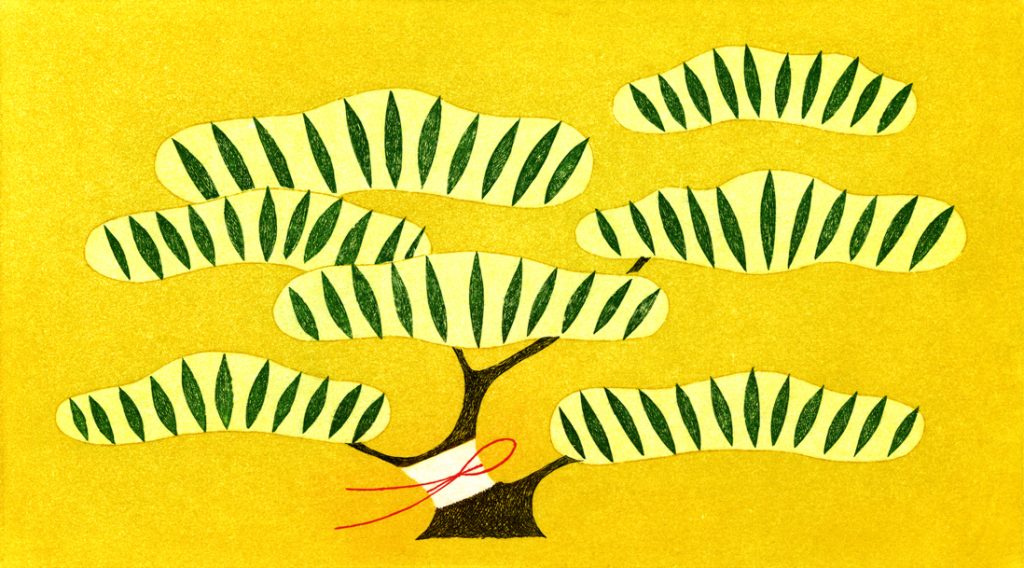

「門松」

年神様を迎え入れる目印として、家の門や入口に一年中青々と茂ることから常盤木とも呼ばれる松を飾ります。この風習は平安時代から行われていると伝わるもので、正月の最初の「子の日(ねのひ)」に、松の小木を引き抜く遊び「小松引き」に由来していると考えられています。現在でも京都などでは、根が付いたままの松に水引などを結んで飾り、地に足がつくことを願った「根引き松」として受け継がれています。

「しめ飾り」

神聖な場所であることを示す、しめ縄(注連縄)を縁起物で飾りつけたものが「しめ飾り」です。地域によって形や飾り付けが異なり、関東では「玉飾り」と呼ばれる、しめ縄を輪にしたものに、橙(だいだい)、裏白(うらじろ)、ゆずり葉、海老、扇などの縁起物を多く飾り付けます。関西では「牛蒡じめ」「大根じめ」と呼ばれる、それぞれの形を表したしめ縄に、橙と裏白を飾ったものが主流です。

「鏡餅」

年神様へのお供えものとして、大きいものは床の間や玄関、神棚、小さなものはキッチン、仕事机など、それぞれの家にとって大切な場所に飾ります。鏡餅も地域によって飾り方はさまざまですが、関西などでは鏡餅全体を三種の神器に見立て、餅が鏡餅の名前の由来ともされる八咫鏡(やたのかがみ)、橙が八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)、串柿が天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)とする飾り方もあるようです。

■ 松の内

門松がある期間が「松の内(まつのうち)」と呼ばれます。正月事始めの日である12月13日から、関東などでは1月7日まで、関西などでは小正月の1月15日までなど、松の内が明ける期間は地域によって異なります。

正月飾りを飾りはじめるのもこの期間で、12月13日以降であればいつでもよいとされていますが、12月26、27、28日、30日に飾る場合が多いようです。

なお、縁起を担ぐ意味で、二重苦につながる12月29日と一夜飾りになる12月31日は避ける方が多い日です。片づける時期は「松の内」の終わりまでとする場合が一般的です。

「松」

□香り:あり

□学名:Pinus

□分類:マツ科 マツ属(常緑広葉樹)

□和名:松

□別名:千代木

□英名:Pine、Pine tree

□原産地:北半球の寒帯から亜熱帯

■ 名前の由来

マツ(松)の名前の由来には、葉が二股に分かれている姿から、股(マタ)が転嫁して、マツとなったという説や、古来より神樹とされていたことから、神を「待(まつ)」「祀(まつる)」に由来する説、常緑であることから「保(たもつ)」に由来する説など、諸説あります。

■ ギリシア神話

松は世界各地に広く分布しているため、ギリシア神話にも松にまつわる、いくつかの神話があります。

ひとつは、大地の女神レアーがお気に入りの羊飼いに失恋して、腹いせに羊飼いを松に変えてしまったというもの。心の傷が癒えないレアーが毎日この木の下で悲しみにくれていたところ、その姿を哀れんだ息子のゼウスがいつの季節でも美しい姿を留めるように、松が常緑になったという話。

他にも牧羊神パーンから愛を迫られた妖精ピテュスが、松になって逃れましたが、ピュティスを忘れられないパーンは松の枝の冠を被っていたという話も。学名のPinusはこの話に登場するピテュスが語源という説もあるようです。

■ 縁起木

日本には縁起がよいとされるものが多数ありますが、木にもあり「縁起木(えんぎぼく)」と呼ばれています。その代表的な存在が「松」です。

常に青々とした葉を付けていることから不老長寿や、途切れることのない力の象徴とされてきました。また、松の葉は枝から落ちても2本の葉がつながって離れないことから、縁が切れないものとして、夫婦円満などの象徴とされています。

こうした理由から、日本の伝統色として、千年の後も変わらない緑という意味の「千歳緑(ちとせみどり/せんざいみどり)」や、永久不変という意味の「常磐色(ときわいろ)」といった色名が付けられました。

花毎の花ことば・松「善」

一般的な松の花ことばですが、日本では「不老長寿」「永遠の若さ」などで、常緑であることや木の寿命が長いことからつけられたようです。また、海外では前出のギリシア神話に由来する「哀れみ」「同情」などもあります。こうして花言葉を比べてみると、日本と西洋で松に対する思いの違いが表れていることがわかります。西洋の人々がモミなどに永遠の意味を重ねるように、日本人は松に永遠を見出すのかもしれません。

さて、今回、花毎の花ことばとしてつけた「善」という言葉ですが、その字の成り立ちは、『角川新字源 改訂新版』によると〈神に捧げるめでたい言葉である「誩(けい)」と羊(ひつじ)から成り、神に捧げるめでたいことば、ひいて「よい」意を表す。善は、その省略形〉とあります。

古から脈々と続く、日本人の松への思いを「善」の言葉に託して、花毎の花ことばとしました。

文・第一園芸 花毎 クリエイティブディレクター 石川恵子

水上多摩江

イラストレーター。

東京イラストレーターズソサエティ会員。書籍や雑誌の装画を多数手掛ける。主な装画作品:江國香織著「薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木」集英社、角田光代著「八日目の蝉」中央公論新社、群ようこ「猫と昼寝」角川春樹事務所、東野圭吾「ナミヤ雑貨店の奇跡」角川書店など

- 花毎TOP

- 暮 life

- 二十四節気の花絵