第百二十五話 雨水の花絵「雪柳」

2025.02.18

暮life

2025年2月18日から二十四節気は「雨水(うすい)」に

江戸時代に出版された二十四節気の解説書『暦便覧』によると、雨水は「陽気地上に発し、雪氷とけて雨水となればなり」とあるように、雪や氷が解けた水が天に昇って雨になるという、細やかな季節の動きが表現された節気です。

この時季に降る雨が大地を潤し、植物は芽吹く準備をはじめます。

雨水の季節感

二十四節気のそれぞれの節気をおよそ5日ごとに分けた暦が七十二候(しちじゅうにこう)です。雨水には次の3つの候があります。

初候 2025年2月18日~「土脉潤起(つちのしょううるおいおこる)」

早春の温かな雨が降り、凍って冷えた土が潤い始めるころです。

脉とは脈のことで、雨で土が柔らかくなり、植物が芽吹きやすくなることを表しています。

次候 2025年2月23日~「霞始靆(かすみはじめてたなびく)

気温が少しずつ上がり初め、春霞がかかり始めるころです。

春の空は空気中にほこりや水滴が増えるために白っぽく見えることがあり、これが春霞と呼ばれる現象です。また、枕草子の書き出しでもおなじみの「たなびく」とは、霞や雲が横に長く引いている状態を表す言葉です。実際には目に見える形ではありませんが、着物などの文様で「霞文」として表されています。

末候 2025年2月28日~「草木萌動(そうもくめばえいずる)」

草木が芽吹き始めるころです。

初候で土が潤い、次候で気温が上がり始め、この末候で草木が芽吹く準備が整います。桜の芽吹きもこのころ。世の中の雰囲気も冬から春にはっきり変わります。

雨水は言葉だけではつかみづらい節気ですが、七十二候で詳しくひもといてみると、冬から春への季節の移ろいがよくわかります。

七十二候も二十四節気と同じく毎年日にちが前後します。ここでは2025年の日にちでご紹介しています。

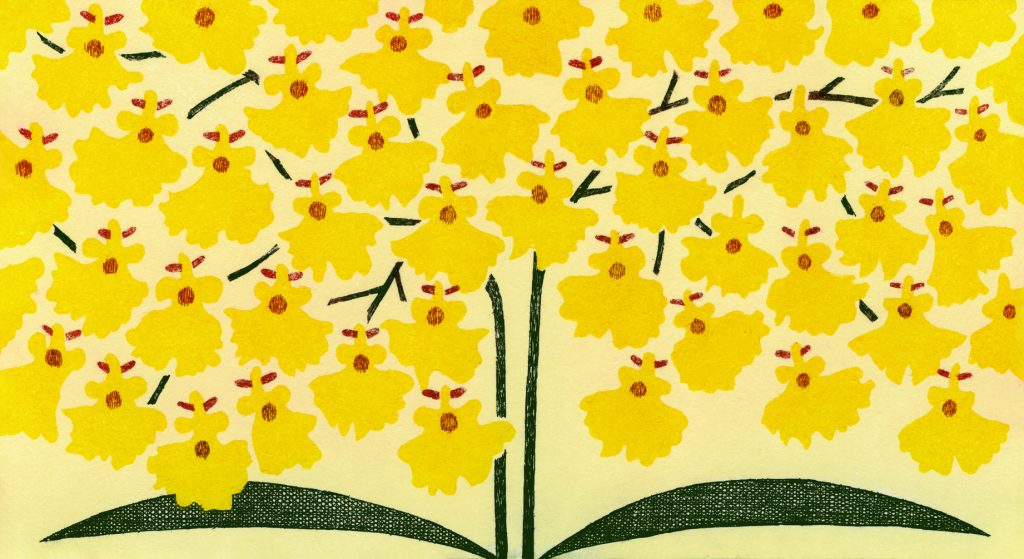

「雪柳」

□出回り時期:1月~3月

□香り:あり

□学名:Spiraea thunbergii

□分類:バラ科 シモツケ属

□別名:小米花(こごめばな)、小米柳(こごめやなぎ) 、岩柳(いわやなぎ)、墳雪花(ふんせつか)

□英名:Thunberg Spirea

□原産地:日本、中国

■ 名前の由来

「柳」とつきますが、ヤナギの仲間ではなく、落葉低木の花木であるシモツケの仲間です。細い葉が柳の葉に似て、花は雪が積もったように見えることから「雪柳」の名が付きました。

■ 歴史

平安前期の「近江御息所周子歌合*」で詠まれた、詠み人知らずの〈いはやなぎ花色みれば山川の水のあやとぞあやまたれける〉(意訳:雪柳の花が川の流れが作り出す模様のようで美しい)という歌に「いわやなぎ=雪柳」の名が表れていることから、平安時代には鑑賞の対象であったことが伺いしれます。

また、江戸時代中期に刊行された貝原益軒による、草木花の説明書『花譜』や博物辞典ともいえる『大和本草』では雪柳の特徴や別名、生育環境についての記載が残されています。

*平安前期の醍醐天皇の更衣である源周子が主催した歌合

■ さまざまな表情

雪柳といえば、春に咲く白い花のイメージがありますが、淡いピンク色の花を咲かせる品種も。他にも、葉に斑が入った品種や、花が終わった後に葉が黄金色になる品種なども存在しています。また、雪柳は紅葉も魅力的。晩秋のころになると細い葉が黄や赤に色づいて、とても美しいものです。花屋にはこうした自然の紅葉が始まる前に、まるで自然そのままのような趣の葉先を染めた切り枝の雪柳も出回ります。

花毎の花ことば・雪柳「縦横無尽」

可憐な花を咲かせ「愛嬌」「愛らしさ」「静かな思い」「殊勝」といった花ことばを持つ雪柳ですが、ただ可愛らしいだけではありません。

枝いっぱいに花を咲かせ、四方八方に力強く伸びる姿や、秋の美しい紅葉。さして土壌も選ばず、こぼれ種でも発芽するたくましさ。

そんな「愛らしさ」と「強さ」、二つの顔を持つ雪柳を「縦横無尽」という言葉で表現しました。ただ可憐なだけではなく、力強さと美しさを兼ね備えたその姿をこの言葉に込めています。

文・第一園芸 花毎 クリエイティブディレクター 石川恵子

水上多摩江

イラストレーター。

東京イラストレーターズソサエティ会員。書籍や雑誌の装画を多数手掛ける。主な装画作品:江國香織著「薔薇の木 枇杷の木 檸檬の木」集英社、角田光代著「八日目の蝉」中央公論新社、群ようこ「猫と昼寝」角川春樹事務所、東野圭吾「ナミヤ雑貨店の奇跡」角川書店など

- 花毎TOP

- 暮 life

- 二十四節気の花絵