第三十九話 アンリ・ルソーの《夢》に見立てる

2025.09.01

贈gift

この世にある美しいものを花に見立てたら──

こんな難問に応えるのは、百戦錬磨のトップデザイナー。そのままでも美しいものを掛け合わせ、魅せるのが夢の花屋です。

第三十九話はアンリ・ルソーが描いた《夢》に見立てたアレンジメント。手掛けるのは第一園芸のトップデザイナーであり、フローリスト日本一にも輝いた新井光史。

ここからは花屋の店先でオーダーした花の出来上がりを待つような気持ちでお楽しみください。

アンリ・ルソーの《夢(Le Rêve)》とは

アンリ・ルソー(Henri Rousseau, 1844–1910)はフランス・ラヴァル生まれの画家で、素朴派*(ナイーブ・アート)を代表する存在です。正式な美術教育を受けず、法律事務所の書記や税関職員として働きながら絵画を制作しました。独自の画風は保守的なサロンでは評価を得られませんでしたが、ピカソやアポリネールなど、モンマルトルを拠点としていたアーティストたちに高く評価され、20世紀初頭の前衛芸術に大きな影響を与えました。

ルソーの作品は、当時のサロンで好まれた写実的・技巧的な絵画とは対照的に、平面的で装飾的な画風が特徴です。特に晩年は、ジャングルをモチーフにした作品を多く描いていますが、実際に熱帯を訪れたことはなく、自然史博物館やパリ植物園でのスケッチ、さらに雑誌の図版などをもとに制作されました。

今回の見立てのテーマとなった《夢(Le Rêve)》は、ルソー最晩年の作品であり、月夜の薄明かりに照らされたジャングルに奇妙な植物が生い茂り、草むらには動物や楽器を奏でる人物が紛れ込んでいます。それらをソファに横たわる裸婦が、うっすらと微笑みながら見つめているという幻想的な構図が、縦204.5×横298.5cmの大画面に描かれています。

*素朴派:主として19世紀から20世紀にかけて存在した絵画の一傾向で、画家を職業としない者が、正式な美術教育を受けず、絵画を制作した作品群を指す。

新井光史が花で見立てた《夢(Le Rêve)》

「テーマを決める雑談の中で、アンリ・ルソーの作品が話題になりました。原田マハさんの『楽園のカンヴァス』を読んでいたこともあって、一気にルソー作品に興味が湧き、《夢》をモチーフにすることを決めました」

「絵画の中で隠れたように描かれている、笛を吹く人物の衣装の色や、鮮やかな黄色の羽を持つ鳥など、小さくも印象的な部分を、この『ヘリコニア』で表現しています」

「鮮やかなピンクの花は『芭蕉の花』です。アジア原産の植物ですが、熱帯ならではの濃密な気配を表したくて、この花を一輪添えました」

「裸婦を取り囲むように咲く、蓮か睡蓮のような花は、染めた『ガーベラ』で見立てました。染められた花は、この世に存在しない“夢の花”ともいえるかもしれません」

「こちらは乾燥させた『月桃の実』です。しわが寄り、割れた外皮から種がのぞくグロテスクな姿は、絵の中からこちらを見つめる“動物たちの目”をイメージしています」

「絵の右下に描かれたオレンジ色のヘビらしきものを『スパイラルジンジャー』で見立てました。その名の通り、茎がらせん状になっているユニークな植物です」

「『旅人の木の実』の不思議なほど青い種は、染めたものではなく天然の色です」

「まるで舌が伸びたような姿の食虫植物『サラセニア』は《夢》が持つドラマ性にあわせて選びました。そして、天狗*のうちわとも呼ばれている『リビストニア』はデフォルメされたヤシらしき植物をイメージしています」

「タビビトノキ」や「ビロウヤシ」などを指すこともあります。

「赤い煙のような『スモークツリー』の間に、亀の甲羅を思わせる『アダンの実』が見えます。この実をルソーが見ていたら、興味を持ったのではないかと思わせる存在感です」

「このアレンジメントの中では異質ともいえる『セルリア』は、ソファに横たわる裸婦をイメージしています。一体化しているようでもあり、異質でもあり……。裸婦の周囲に描かれた花にも、どことなく似ているかもしれません」

「芭蕉の茎には小さな実が付いていました。《夢》と同じく、目をこらしてみると、いろいろなものが見つかる面白さを感じていただけたらと思います」

「足元には『ソテツキリン』『アデニウム』『アガベ』『ドラセナ』など、小さいながらも個性的な植物を多く取り入れました。ルソーが何を見て、この絵を描いたのかを想像しながら、選ぶのは楽しい作業でした」

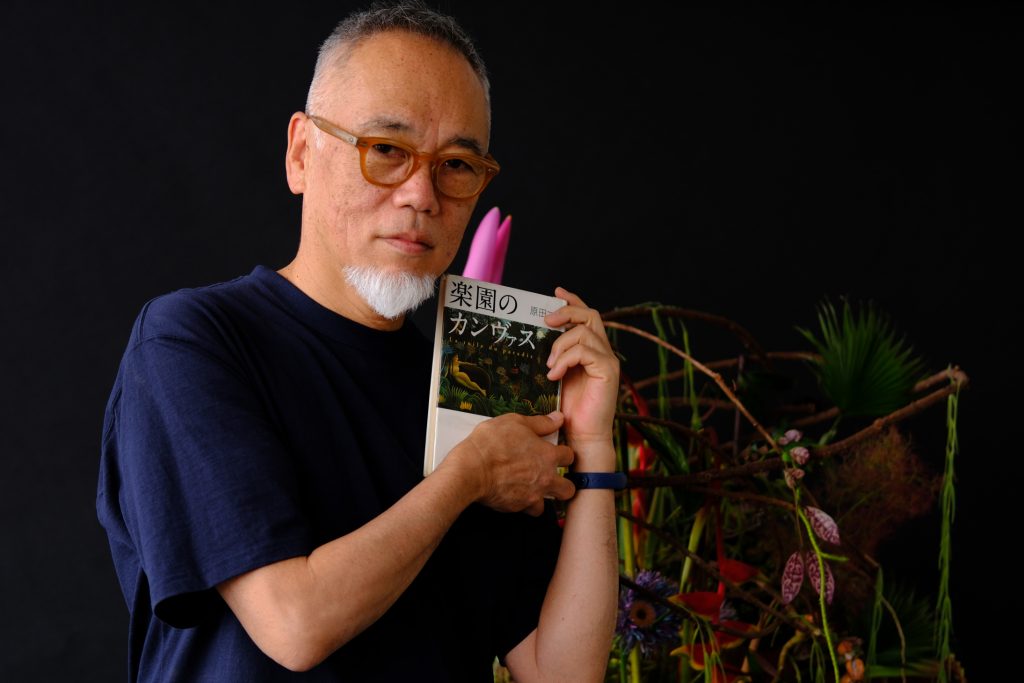

完成した作品の前で、このアレンジメントを作るにあたって影響を受けたという、原田マハさんの『楽園のカンヴァス』を手に持つ新井。

今回の花材:リプサリス、花芭蕉、月桃の実、クロトン、ヘリコニア、リビストニア、サラセニア、ドラセナ、アダンの実、ガーベラ(染め)、旅人の木の実、エスキナンサス(マルメラータ)、セルリア、スパイラルジンジャー など

《夢(Le Rêve)》を花でたどるこの一作は、絵画の非現実を新井光史が独自の視点で読み解き、再構築したものです。描かれていないものまでをも引き寄せ、まるで絵の続きを見るような、不思議な広がりを感じさせます。

明るい光の中で見る花も美しいものですが、闇の中に静かに浮かび上がる花の姿にもまた、別の深い魅力があります。そんなことにふと気づかせてくれる、幻想のようなアレンジメントとなりました。

《夢の花屋》でご紹介している新井光史の作品

第三十七話 アングルの《泉》に見立てる

第三十五話「北斎の波に見立てる」

「夢の花屋」ではトップデザイナーならではの、鋭い観察眼や丁寧な仕事が形になる様子まで含めて、お伝えしていきたいと思っております。

こんな見立てが見てみたい…というご希望がございましたら、ぜひメッセージフォームからお便りをお寄せください。

第四十話予告

次回は志村紀子が登場します。10月1日(水)午前7時に開店予定です。

新井光史 Koji Arai

神戸生まれ。花の生産者としてブラジルへ移住。その後、サンパウロの花屋で働いた経験から、花で表現することの喜びに目覚める。 2008年ジャパンカップ・フラワーデザイン競技会にて優勝、内閣総理大臣賞を受賞し日本一に輝く。2020年Flower Art Awardに保屋松千亜紀(第一園芸)とペアで出場しグランプリを獲得、フランス「アート・フローラル国際コンクール」日本代表となる。2022年FLOWERARTIST EXTENSIONで村上功悦(第一園芸)とペアで出場しグランプリ獲得。2025年3月に行われたFlower Art Award2025でも川口太聞(第一園芸)とペアで出場しグランプリを獲得した。 コンペティションのみならず、ウェディングやパーティ装飾、オーダーメイドアレンジメントのご依頼や各種イベントに招致される機会も多く、国内外におけるデモンストレーションやワークショップなど、日本を代表するフラワーデザイナーの一人として、幅広く活動している。 著書に『The Eternal Flower』(StichtingKunstboek)、『花の辞典』『花の本』(雷鳥社)『季節の言葉を表現するフラワーデザイン』(誠文堂新光社)などがある。

Text・Photo 第一園芸 花毎 クリエイティブディレクター 石川恵子

- 花毎TOP

- 贈 gift

- 夢の花屋