第五十四話 扉の無い温室

2025.03.20

知study

大規模改修に伴う長期休園入った渋谷の園を片付ける作業の中で、全ての植物を処分する必要があった。18年間それなりの費用と手間をかけて育ててきた植物を人間の都合で身勝手に廃棄するのが心苦しくて、区の許可のもと全国の植物園に協力を求め引取先を探した。

2021年1月4日の朝から植物を掘り上げて鉢に植え込む作業が始まり、みるみるうちに緑色だった温室の中は土と石と鉄骨と硝子だけの空間になっていった。

植物を受け入れてやろうと全国から手を挙げてくれた園があった。宅急便に載せられる箱の高さ160センチギリギリまで切り込み、詰め込んだ植木。鉢の隙間にさらに鉢を重ねて空間を稼いだ荷物たち。週間天気予報と睨めっこしては、最も寒くなる1月2月に熱帯植物を輸送するという無謀な計画の中で枯死のリスクを避けられないかと右往左往した。

大型の輸送トラックを手配してくれた園やスタッフ自ら車を運転して駆けつけてくれた園もあった。荷台を前に感謝の気持ちで胸がいっぱいになり欲がでる。引き取りを希望されていた植物以外にも、行き先未定だった株を「まだイケる!空間が空いてたら危ないから!これも!あれも!」と助手席にまで勝手に載せて押し付けた。

水戸の園は斑入りのバニラの鉢や、アナナス類の他に、渋谷の園のエントランスでお客様をお迎えしていた大きなピンポンノキを引き取ってくれた。そして、渋谷時代に「咲かない、うちのニートです」と私を悩ませ続けてくれたヒスイカズラが挿し木として延命を試みるために蔓の状態で引越していった。今となっては挿し木から作られた苗があっという間に生長し、2024年5月に書いたコラムのとおり、拍子抜けするほど花を咲かせるまでになった。

渋谷からの移籍組に会いたくて、あれからさまざまな園へ私は出向いている。多くの園が譲渡の時に鉢へ差し込んだ名札をそのままにしてくれている。不思議なことに植物園を歩いていてふと「あれは渋谷のだ」と気付く株が多い。枝ぶりに見覚えがあったり、何かしらの雰囲気を感じるのだ。

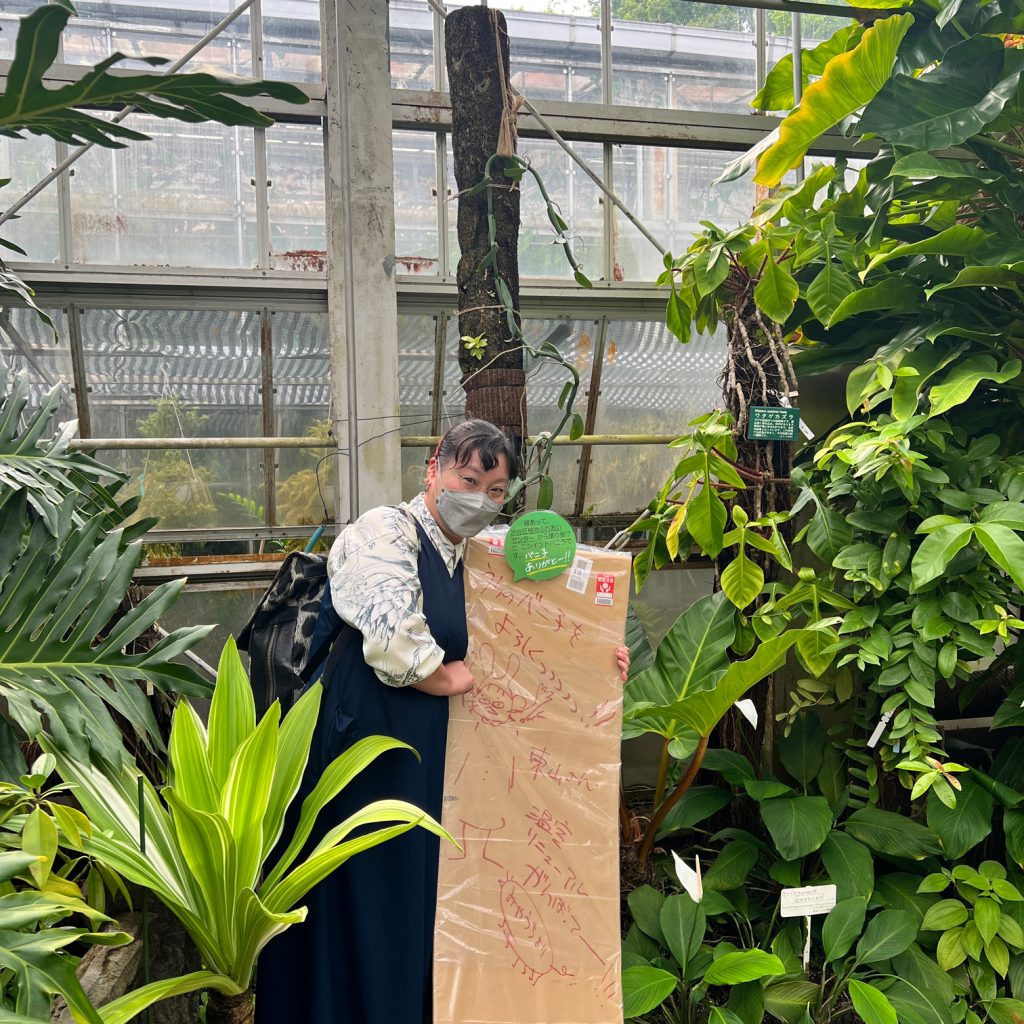

名古屋の園では荷出しの際に勢い余って書き殴った次の栽培スタッフさんへの挨拶と植物へのメッセージがそのままの段ボール箱まで温室内で植え替えた場所の近くに展示してくれていた。ウチの子をよろしくお願いします。がんばれよ。いい子で育つんだよ。というメッセージは今更だが、植物に言い聞かせるというよりは、おそらく自分に刻み込んだ言葉だった気がする。

この3年間で植物たちは根付いた株もあれば、残念ながら生き延びられなかった株もある。私はあの温室を出てから居場所を求めて彷徨い続けてきた。渋谷の園の面影を探し求めて全国を徘徊する亡霊が私の影の中に潜んでいる。このコラムを書き始めたのは新しい職場で働き始めるのと同時期だが、己が書く言葉に常に寂寥感と悲しみが滲むのを自分でも感じるのに他の表現が見つからずどうしようもなくて困った。前を向こう、次へ進もうと思うのに魂はあの温室に囚われたままだ。

幼い頃から温室が好きで、温室に住みたくて職を得た。渋谷の園では新たに植栽する樹木を八丈島まで探しに行ったり、造園屋さんと植物管理で頭を抱えたりして植物と共に温室そのものを育ててきた。あの温室はまさしく植物とミヤウチという生き物が棲まう空間だった。もう何処にもない。亡霊が彷徨い続けても行き場はない。魂は全ての植物を抜いて更地になったあの日、あの時、あの温室の地下に埋めてきた。しかし私の胸が鼓動を続ける限り、この身は違う場所で生きるしかないのだ。

2025年3月末日をもって、水戸を離れることを決めた。満開になれるヒスイカズラとも、何度も人工授粉を試みたバニラともここで別れる。彼らは彼らなりに生きている。植物は根を下ろした場所から動けない代わりにどうにか適応していく強さをもっている。

渋谷で都営バス車庫側に置いてあった巨大な植木鉢ごと八王子の山裾に引っ越したジャカランダは、大枝が枯れ込んで樹形が変わったものの、株そのものはどうにか生き延びた。

薬学系の植物園から到着したトラックの荷台の空きを見つけた造園屋さんが「良い樹形だよ。穴掘って放り込むだけでいいからさ。30分!30分で載せるから待ってくれ!」と言って凄まじい速さで掘り上げから根巻きまでやりあげ、移植先の担当者に「頼んでないのにでっかい木が来た!」と叫ばれたハクモクレンは、園内でも日当たり最高の場所に植えてもらい花芽をつけている。